Kindersendung – Ein Blick zurück: Die Teletubbies sind da

Rund fünfzehn Jahre ist es her, seit sich vier bunte Pummelchen mit sehr reduziertem Wortschatz (ha ho, ah oh und winke winke) in der deutschen Fernsehlandschaft tummelten. Im Auftrag der BBC erdacht, wurden die Teletubbies im März 1999 im Kinderkanal (KIKA) erstmals auf ihre Zielgruppe – Kleinkinder bis maximal fünf Jahre – losgelassen. Warum nur, fragten damals kritische Stimmen, sollten Kleinkinder sowas gucken? Und warum sollten Kleinkinder überhaupt fernsehen?

Prof. Dr. Gerald Hüther

Klinik der Universität Göttingen leitet er die Zentralstelle für Neurobiologische Präventionsforschung der Universitäten Göttingen und Mannheim/ Heidelberg. Er befasst sich mit dem Einfluss früher Erfahrungen auf die Hirnentwicklung sowie mit den Auswirkungen von Angst und Stress und der Bedeutung emotionaler Reaktionen. Mit Sachbüchern, Vorträgen und Kongressen macht Hüther die Erkenntnisse der Hirnforschung möglichst vielen Menschen zugänglich - zuletzt mit dem Buch „Männer – Das schwache Geschlecht und sein Gehirn“. Und er bemüht sich, diese Erkenntnisse umzusetzen: in Netzwerken wie der SINN STIFTUNG, dem WIN-FUTURE - Bildungsnetzwerk oder dem Nationalen Netzwerk Frühe Hilfen.

Weil, so erklärten die Betreiber des KIKA (ARD und ZDF), die Kleinen doch eh vor dem Fernseher säßen: dann sollten sie doch lieber etwas Altersgerechtes schauen. Und das war auch noch wissenschaftlich abgesegnet: ganz und gar unschädlich sei der ganze Spaß. Seit 2009 gibt es auf KIKA nun eine „neue Vorschulwelt“: Kikaninchen. Ein „aufgewecktes und fantasievolles“ Kaninchen begleitet die „jüngsten Fernsehzuschauer“ durch das Programm, von 6.50 bis 10.25 Uhr. Die Argumentation für das neue Format kommt einem bekannt vor: es sei Fakt, sagt Steffen Kottkamp, Programmgeschäftsführer des KIKA, dass in fast allen Familien auch die Dreijährigen Fernsehen guckten – nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF /GfK-Fernsehforschung) bis zu 73 Minuten täglich. Natürlich müsse und solle kein Kind fernsehen, da sie es aber tun, sehe sich KIKA „in der Verantwortung, diesen Zuschauern ein ihrem Alter entsprechendes Programm anzubieten.“

Die Befürworter dieser speziellen Kinderprogramme, so zum Beispiel Dr. Maya Götz, Leiterin im Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk, argumentieren mit dem Inhalt der Programme: gewalt- und werbefrei, ganz auf die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse seien sie zugeschnitten, sie förderten gar die Sprachkompetenz.

Kinder und Fernsehen: Verlorene Körperlernzeit

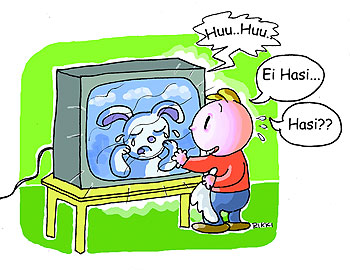

Kinder brauchen für den Aufbau der wichtigsten neuronalen Schaltkreise im Hirn vor allem eigene Körper- und Sozialerfahrungen. „Und die sammelt der Nachwuchs nicht vor dem Bildschirm, ganz gleich, welches Programm läuft. Sobald ein Kind vor dem Fernseher sitzt, spürt es seinen Körper nicht mehr – es wird nicht krabbeln, nicht springen, nicht balancieren und nicht klettern: das ist gestohlene Körperlernzeit.“, bedauert Hüther. Lediglich Augen und Ohren werden beim Blick in das Fernsehgerät benutzt, alle anderen Sinnesempfindungen liegen brach. Auch die so wichtigen Beziehungserfahrungen sind mit den knuddeligen Helden der Kinderserien nicht zu machen: sie antworten nicht, nehmen nicht in den Arm, sie schimpfen nicht einmal. Und so beginnt die Entwicklung eines kleinen Fernsehanfängers mit einer Enttäuschung: beim ersten Mal, beobachtete Hüther, unterhält sich das Kind noch mit dem Apparat, sagt dem Hasen, wo der Fuchs lauert. Ohne Erfolg jedoch, denn der angesprochene Hase wird nie reagieren und so resigniert das Kind nach wenigen Wochen Fernsehkonsum, denn es lernt etwas, was seiner bisherigen, fernsehlosen Erfahrung widerspricht: „Es bringt nichts, der Hase hört mich nicht und ich kann nichts ausrichten.“ Vor dem Fernseher werden Kinder der Erfahrung beraubt, dass sie etwas gestalten können: „Kinder brauchen diese frühe Erfahrung, dass sie etwas bewirken können: die Mama zum Lächeln bringen, etwas greifen, Worte nachsprechen und eine Reaktion darauf bekommen.“ Beim Fernsehgerät gibt es genau drei Möglichkeit der Gestaltung: das Ein-, Um- und Ausschalten.

Aktive Kinder lernen besser

Comics von rikki

Vielen Dank für die schönen Illustrationen zum Thema an unsere Zeichnerin Rikki.

Alle am eigenen Leib gemachten Erfahrungen werden im sogenannten „Frontallappen" direkt hinter der Stirn strukturiert. Alles was das Kind erlebt – aus erster Hand – wird hier geprüft. Es lernt, seine Erlebnisse zu beurteilen und zu bewerten, Handlungen zu planen, sich der Welt zuzuwenden, Frust auszuhalten. Ein Kind wiederum, das die Nachmittage vor dem Fernseher verbringt anstatt mit anderen Kindern zu spielen, macht weder mit seinen Fernsehhelden eine Beziehungserfahrung noch mit sich selber eine Körpererfahrung. Es kann nicht mitbolzen, kann nicht auf das tolle Baumhaus klettern – bekommt aber schöne Gefühle, obwohl es an dem Gezeigten in keiner Weise beteiligt ist.

Spielplatz oder Fernseher?

Maya Götz, selbst Mutter zweier Vorschulkinder, ist nicht ganz so streng: „Fernsehen sollte auf keinen Fall die Hauptbeschäftigung des Kindes sein. Daumenregel: 30 Minuten pro Tag, lieber kürzer.“ Wichtig ist auch, dass Eltern nach Möglichkeit mit ihren Kindern fernsehen – und zwar nach gemeinsam vereinbarten Regeln. Trotzdem: Am besten sei immer noch das gemeinsame Erleben, betont auch Götz und an Alternativen zur Flimmerkiste mangelt es ja kaum. Rennen, toben, in Ruhe in Büchern stöbern, raufen, quatschen und singen. Und das vor allem mit anderen Kindern. Und wenn es mal ganz langweilig ist: aushalten. Denn oft entsteht daraus die beste Spielidee.

Kinderfernsehen: Dauerbrenner Vorbildfunktion

Kinder sind „Nachmacher“ – und die Eltern sind die Vorbilder, die es zu imitieren gilt. „Wir hocken uns lieber vor die Glotze als selbst aktiv zu werden.“, sagt Prof. Dr. Gerald Hüther. Kein Wunder also, wenn Kinder es ihren Eltern gleichtun. Das Umdenken fällt mitunter schwer, aber wie wäre es erst einmal mit einem fernsehfreien Tag – dem Sonntag vielleicht? – an dem sich jeder reihum aussuchen darf, was die Familie unternimmt: Schwimmen, Schlittschuhlaufen, Kekse backen und Freunde einladen oder einfach einen vermeintlich unspektakulären Spaziergang machen. Genauso, wie das Fernsehen zur Gewohnheit wird, so kann man sich auch an einen solchen Tag – oder mehrere – gewöhnen und erkennen, wie viel Spaß es macht, die „Glotze“ ausgeschaltet zu lassen.

kidsgo Tipp: Ablenkung von der Ablenkung

Alle Mamas und Papas besitzen Dinge, die nicht jeden Tag zum Spielen herausgegeben werden: Papas Taschenlampe, Mamas alte Kette oder einfach ein besonderes Küchengerät, kleine Spielsachen wie spezielle Stifte, die es nur zu besonderen Zeiten gibt. Packe diese Gegenstände in eine „Zauberkiste“ und hole sie zu besonderen Anlässen hervor. Schon ist der Knirps für einige Zeit beschäftigt.